为深化人工智能与教育教学融合,探索人工智能技术赋能课堂教学数字化转型与应用的实践路径,2025 年 5 月 13 日下午,南京市“数字技术赋能初中数学教学”研讨活动在南京师范大学附属六合实验初级中学成功举办。来自全市初中数学学科教研组长,备课组长等100余人参加了现场活动。活动通过南京教育直播进行直播,吸引力全市初中数学学科教师广泛参与,大家共同研究数字赋能学科教学新范式。

活动在南京师范大学附属六合实验学校校长曹本全致辞中拉开帷幕。

南京市电化教育馆副馆长凌嵘在发言中表示,高速发展的人工智能技术不断对教育教学全学段、全过程、全要素进行渗透的趋势不可阻挡,正在对教育产生系统性变革:一是目标重置,构建“AI+全人培养”体系,聚焦创新思维、实践能力与全球视野;二是路径重置,推进AI与课程教学、评价改革深度融合,实现精准教学与个性化学习;三是角色重置,教师需转型为学生创新实践的引导者。部分教师认为技术应用效果有限,主要原因在于操作不熟练或教育理念滞后。技术应用不能停留在表面,而应深入探索其教育价值。同时,只有教育理念创新,技术才能真正发挥作用。年轻教师要抓住AI带来的发展机遇,将其作为学习、反思与提升的重要助力,善用技术者必将在AI时代脱颖而出。

在随后的课例展示环节中,人机协同的创新教学模式成为一大亮点。南京师范大学附属六合实验初级中学曹丹老师在《二次三项式漫想》的课堂上,依托点阵笔课堂实时捕捉学生思维轨迹,通过“青鹿课堂”展示典型错误,借助 “Desmos”动态绘图构建“代数式-表格-图象”三位一体的认知框架,让学生在探究中实现从离散数值分析到连续图象抽象的思维跃迁。

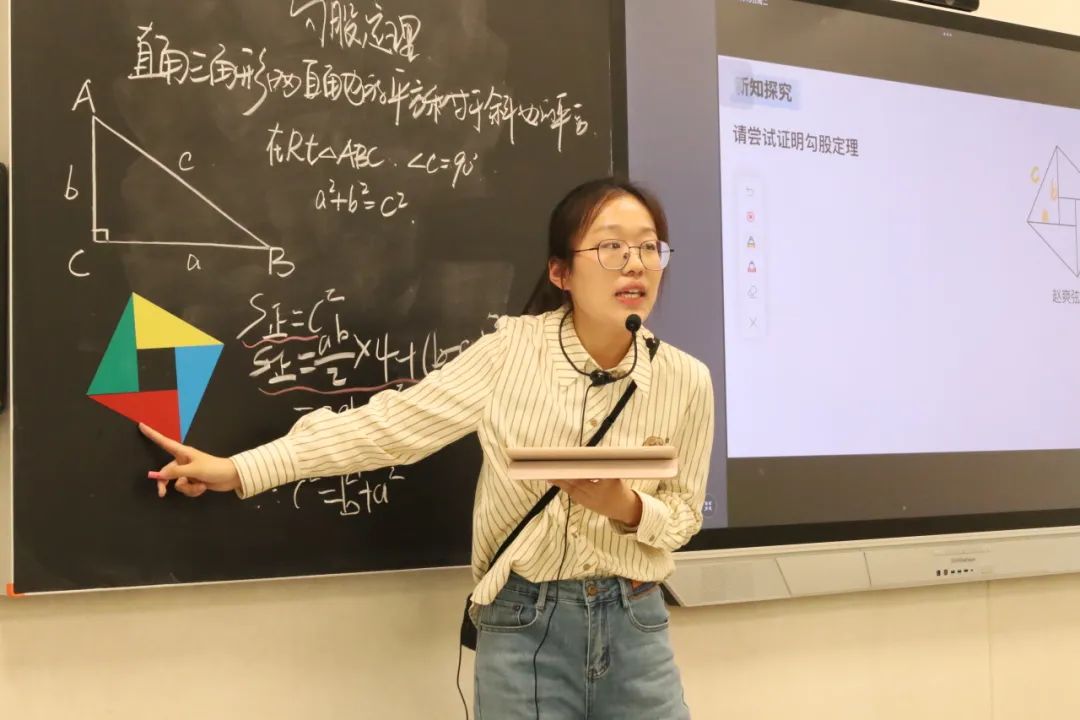

南京市科利华中学紫金分校吕薇老师在《勾股定理》展示课中,运用AI生成商高、赵爽、伽菲尔德的跨时空对话视频,活化数学文化传承,创新引入“AI 助教”豆包,引导学生在拼图验证过程中开展人机协同探究,复现多种经典证明方法。

南京市江宁高新区中学徐陶然老师在《三角形内角和的再探究》的研究课上,借助金陵微校平台实现 “量角测量-动态剪拼-数字人讲史”的立体探究,学生通过GGB度量工具验证定理的普适性,利用火花学院素材突破几何转化难点。

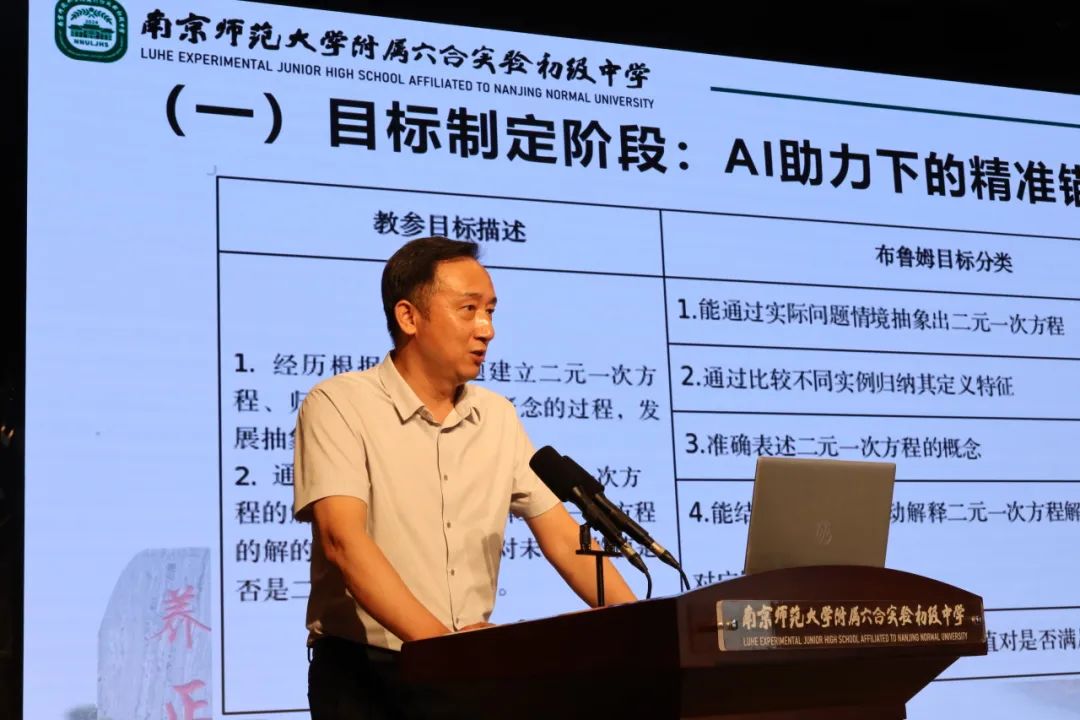

在活动分享环节,南京师范大学附属六合实验初级中学党支部书记骆开良以《AI赋能实现教学评一致性的实践探索》为题,深度剖析AI辅助教研的校本化路径,揭示AI作为教学评一致性 “打磨利器”的深层价值,进一步丰富了区域协同在教学研究层面的内涵。

在活动点评环节,南京市教研室初中数学教研员王红兵老师结合AI实时生成的课例分析表,指出三节课例共同呈现的三大突破:点阵笔课堂实现思维可视化、数智作业构建精准补偿通道、AI助教推动探究边界拓展,真正实现“优者更优、普者变优”的个性化发展目标。他强调教师AI素养在新时代的重要性,为区域协同下的教学实践提供了专业的理论支持与发展方向。

此次研讨活动的顺利举办,既开拓了人机协同教研的新模式,又充分展示了数字技术赋能教学的多元魅力,为区域教育数智化转型提供宝贵经验和指引。未来,我区将借此契机深化人工智能与教育教学的融合,持续探索数字技术应用,推动区域教育高质量发展。